當執行變得廉價,什麼才是真正的稀缺?

當 AI 讓「執行」變得前所未有地廉價,我開始重新思考:什麼才是真正值得投資與培養的能力?不再是誰能寫出更快的程式、做出更完整的報告,而是誰能保持好奇心去探索未知、擁有主動性去行動與迭代,並在此過程中,堅持一套有品味與原則的價值觀。

如果沒有人從 Junior 做起,那以後 Senior 從何而來?

1. 傳統招募與 AI 衝擊

2. AI 取代 junior,誰來成為未來的 senior?

3. 經驗的本質與執行的意義

4. 新的評價標準:能力、主動性、品格

5. 當執行變得廉價歡迎回到《非正式寫作》— 理解複雜世界,前往那尚未被命名的自己。

前陣子接手新團隊後,花了一些時間梳理課內業務,了解每位夥伴主責的項目與團隊整體的協作方式。

邁入第四季,面對年底即將啟動的績效考核,以及展望來年的計畫,我開始思考如何招募合適的人才,補強團隊的戰力。所謂「人才」,最近一直縈繞我心頭。

以往軟體工程師的招募,不外乎考考 LeetCode、系統架構設計,或一些行為題。但現在有了 AI 的加持,這樣的測試還具有意義嗎?如果人選能透過 AI 工具又快又正確地完成某項任務,我們還有必要要求他們展現演算法功力嗎?

績效考核通常分為硬實力與軟實力兩個部分。硬實力看的是 domain 深度與技術/工具的掌握度,軟實力則關注協作、溝通與影響力。那麼,當 AI 工具全面導入之後,管理者又該如何重新看待「硬實力」?

以往可能要花上一兩天才能完成的測試,現在半天與 AI 協作就能交付。生產力的變化,不再是隨著時間與經驗的線性提升,而是出現了 1×、10×、甚至 100× 的差距。

《非正式寫作》探索並理解當代世界的多面向特質。

週一更新。馬上訂閱,與 1500+ 位讀者一同升級 ⬆️

史丹佛大學的最新研究指出,生成式 AI 正在改變年輕專業人士的就業市場,部分初階職位的機會正在顯著減少。

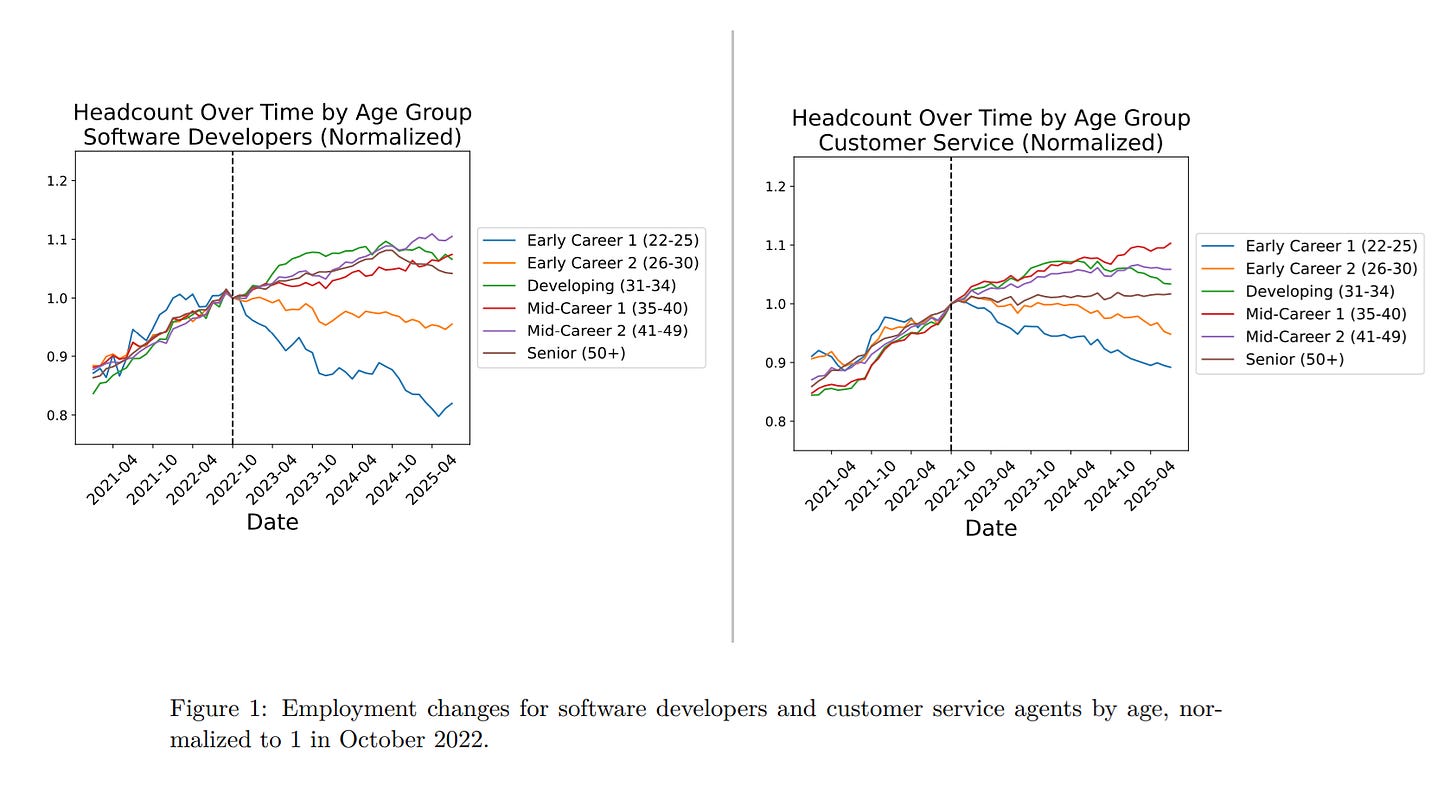

數據顯示,自 2022 年底以來,22 至 25 歲、從事高受 AI 影響職業的年輕人,就業機會下降約 13%。即使排除利率、景氣或產業結構等因素,結果仍呈現相同模式。

受衝擊最大的包括軟體工程與客服。年輕工程師的就業在 2022 年底達到高峰,但到 2025 年 7 月已下滑近 20%。相比之下,年長工程師或身處低受 AI 影響產業的員工,則維持穩定甚至成長。研究者指出,這一變化始於 2022 年 11 月 ChatGPT 問世後不久。

這裡產生了一個有趣的悖論:

AI 目前能發揮最大價值的地方,恰恰是那些可以被明確定義、且多屬於 routine 的工作。而這類任務,通常正是初入職場的 junior 所負責的。有些公司甚至要求主管在申請新的 headcount 之前,必須先證明這項職位「無法由 AI 執行」。

AI 系統擅長的是結構化、教科書式的知識,卻難以取代透過多年實踐所累積的隱性專業。於是出現了這樣的邏輯:不需要 junior,只要 senior 配上 AI,就能以相同成本達到更大的產出。

但問題是,那些已經存在的 senior,過去也都是從 junior 一路成長上來的。如果因為 junior 的 CP 值不如 AI 而不再招募與培養,那未來的 senior 要從哪裡來?

這樣的短視近利,終究無以為繼。

//

換個角度看,AI 提升的是「執行的能力」。這種工具能力的提升,對 junior 與 senior 而言是齊頭式的,但經驗與判斷力才是執行力真正的放大器。

經驗豐富的 senior 能更好地判斷與引導 AI 的執行,產出更精準的成果,這正是 junior 所欠缺的部分 — 即使他們擁有相同的工具。

那麼,經驗是怎麼得到的呢?透過執行。

說「不需要 junior」,其實就等於認同這樣的價值觀:不需要透過執行來累積經驗。這錯得離譜,因為即使是 AI,也是在持續的執行中不斷學習與優化的。把「經驗累積」這樣珍貴的過程,從人身上剝奪、交給機器,不是挺諷刺的嗎?

當然,高瞻遠矚從來不是企業決策時的優先考量。從短期效益看,的確,senior + AI 可能比招募好幾位 junior 更划算。

既然時間效益正是這個悖論的源頭,那麼,junior 的機會或許也在這裡。

junior 雖然沒有 senior 那樣的經驗,但過去的 senior 累積經驗靠的是時間:查資料、debug、試錯,一步步磨出理解。而現在,junior 有機會以極低的執行成本快速累積經驗,就像進入了「精神時光屋」:一年的實作,可能抵得上過去十年的經驗。

這麼來看,這個時代的「選用育留」,該關注的不是初始位置,而是起跑後的加速度:

能夠善用 AI 的 junior,能以極快的速度追趕上過去的 senior。能夠善用 AI 給予 junior 更快的融入和學習體驗的企業,將在未來建立一種「學習的複利機制」,讓組織與人才同時進化。

//

《每間公司都有相同的徵才標準》提出了招聘時真正重要的三個衡量維度:能力(competence)、主動性(agency) 與 品格(character)。文中強調,「有無相關經驗」其實沒那麼重要;真正關鍵的是,這個人是否是一個 高能力、有主動性、具品格 的「泛用型」人才。

當全人類的經驗都被壓縮在那些擁有數千億參數的語言模型裡時,過去職缺中常見的「N 年工作經驗」也許已不再適用。

JD 為什麼要列出年資條件?不過是希望候選人「做過類似的事」,能更快上手。但實際參與過招募的人都知道,年資與能力往往沒有直接關聯,有些人只是「做了一年,重複五次」。

既然如此,與其在意起點,不如關注加速度。年資這項條件,若仍被留在職缺描述裡,恐怕剩下的唯一意義,就是測試候選人的自信心了。

作者提出的三個維度,恰好與我心中對「加速度人才」的想像不謀而合。我們可以把它們看作 AI 時代最稀缺的三本柱:

能力(Competence / Intelligence):智力、天賦 與 好奇心。

我更傾向將它理解為「獲得能力的能力」。就像《鬼滅之刃》中的呼吸法,能否認識自己的長處,並秉持好奇去學習與適應,正是決勝關鍵。驅動力(Agency / Drive):抱負、衝勁 與 主動性。

AI 雖強,卻不會自己想「接下來要做什麼」— 它不會焦慮,也不會主動探索。

能夠成就偉大成果的人,往往擁有將目標拆解、串聯並不斷校正的能力。

驅動力,是在不可能中找到可能的潛能。品格(Character / Integrity)與情商(EQ):誠信、道德 與 堅持原則。

除了能幹、積極之外,團隊合作中他還必須是一個「好人」。這裡的「好」不是溫順,而是「有所為且有所不為」。

深刻的表現從來不來自平均值,而是來自那些有原則又能有所取捨的人。

能在堅持與 open-minded 之間取得平衡 (strong opinions, weakly held),正是一個團隊的加速度來源。

當執行變得廉價,好奇心、主動性 與 有品味的原則,成了這個時代最稀缺的資源。

不要讓廉價的執行,削減了你的好奇心與主動性。

❌ Said:「反正 AI 做得又快又正確,我也不需要去理解它寫的 code 在幹嘛。」

也不要讓廉價的執行,剝奪了你培養品味的機會。

❌ Said:「反正 AI 生成的設計看起來都不錯,我也懶得去想自己喜歡什麼風格。」

好奇、主動與品味,不會憑空出現也非取之不盡,他們需要執行的餵養。

AI 應該成為我們執行的輔助,而不是代理。

.

// NotebookLM 現在居然還能生成簡報配口白,把參考文獻丟進去,直接生成 10 分鐘的 presentation 🤯。想知道,如何透過面試的提問,來挖掘人選的能力、驅動力和品格,記得看到最後 (5:30 開始) 👇

.

🔍 工人智慧猜你也喜歡

如果這篇文章對您有所啟發,您可以透過以下方式支援我的寫作:

請我喝杯咖啡 ☕

將其轉發給可能也會欣賞它的同伴。

留言告訴我什麼讓你印象深刻,分享你的想法,或只是打個招呼。

💡 歡迎約 coffee chat 閒聊。如果您想探討合作方式,請透過我的社群媒體聯絡我,或回覆此郵件。

❏ 本週好讀 🛋️

你真的不必為了別人做的事,或他們擁有的東西,而犧牲你真正想要的深層東西。你真的不用。幾乎所有事情都是選項。你完全有權問自己真正重要的是什麼 — 無論那是什麼。然後在人生各種艱難的權衡裡,為那個目標優化。你本來就無法避免做出某些犧牲,那就不要犧牲錯的東西。

🦥 parting thoughts 🦥

這篇電子報發布的時候剛好是中秋節 🥮,如果你讀到了這裡,那你真的很棒,祝你中秋節愉快 :)

嘗試改變文體呈現的結構,移除明顯的章節段落,希望可以帶來更沉浸且連續的閱讀體驗,希望你會喜歡,我們下期見 👋

🔗 References 🔗

《AI 不會殺死初級開發者——但你的招聘策略可能會》- https://baoyu.io/translations/ai-wont-kill-junior-devs-but-your

《Hiring only senior engineers is the worst policy in the startup industry》- https://workweave.dev/blog/hiring-only-senior-engineers-is-killing-companies

《6 Creative Interview Questions to Uncover Top Talent》- https://www.centraltest.com/blog/6-creative-interview-questions-uncover-top-talent

《How to assess emotional intelligence in interviews》- https://www.linkedin.com/posts/maggiesass-phd_a-lot-of-people-i-know-are-in-the-job-market-activity-7358534888397959170-jSFD/

《GAI 開發者年會後:AI 時代的真實輪廓與隱藏痛點》- https://blog.caesar-chi.com/2025/05/gai-ai.html

很認同這個觀點,現在要學會寫程式、拿到代碼,比以前容易太多了,各種開源框架、AI 幫手、教學資源唾手可得,執行起來的門檻也越來越低。但真正稀缺的,不是「會寫」的人,而是能持續解決真問題、能長期堅持做完一件事的人。

很讚的文章,最近正在苦惱聘請初級資料科學家的我,讀完文章之後,感覺更清楚自己希望求職者具有甚麼特質。