AI 時代,對話介面是萬能解嗎?

2025是AI Agent元年,但對話式介面真的是最佳解嗎?本文探討其侷限,並指出UI/UX的未來在於人機協作的混合式設計,而非完全取代。

如果是表單,就應該保持表單形式1

❏ 引言

歡迎回到《非正式寫作》#78 — 理解複雜世界,前往那尚未被命名的自己。

2025 毫無疑問是 AI agent 元年,各行各業都在思索 如何跟上這波浪潮,創造出更多價值與更好的使用體驗。

加上 MCP 的推波助瀾,系統整合的工作量大幅降低。一時之間,所有的 App 彷彿都得趕緊向 Agentic Apps 靠攏2,否則就要掉隊了。

其中一個最直覺、最有感的「進步」,就是打造一個純粹、極簡又智能的對話介面:

可以說,大型語言模型 (LLM) 正在帶來一場典範轉移。與圖形使用者介面 (GUI) 或觸控螢幕的引入不同,LLM 的普及涉及更深層的變化 — 我們沒有簡化圖形介面的操作,而是直接用文字介面取代了複雜的圖形介面。3

但是,聊天式互動 (Chat-Based Interaction) 真的適合所有業務場景嗎? 過往那些深思熟慮的 UI 設計、那些複雜的表單與控制項,真的能被 Agent 透過自然語言介面完全取代嗎?

📚 目錄 & 關鍵字

1. AI 時代的典範轉移與 UI/UX 的挑戰

2. 對話式使用者介面的侷限性

3. Agent 體驗 (AX): 從任務完成到任務監督

4. AI 介面的未來: 混合式與補充性設計

5. 新的設計方法、模式與協作模式

Keywords: 對話式介面 | 使用者體驗 (UX) | 使用者介面 (UI) | Agent Experience (AX)🔍 工人智慧猜你也喜歡

《非正式寫作》探索並理解當代世界的多面向特質。

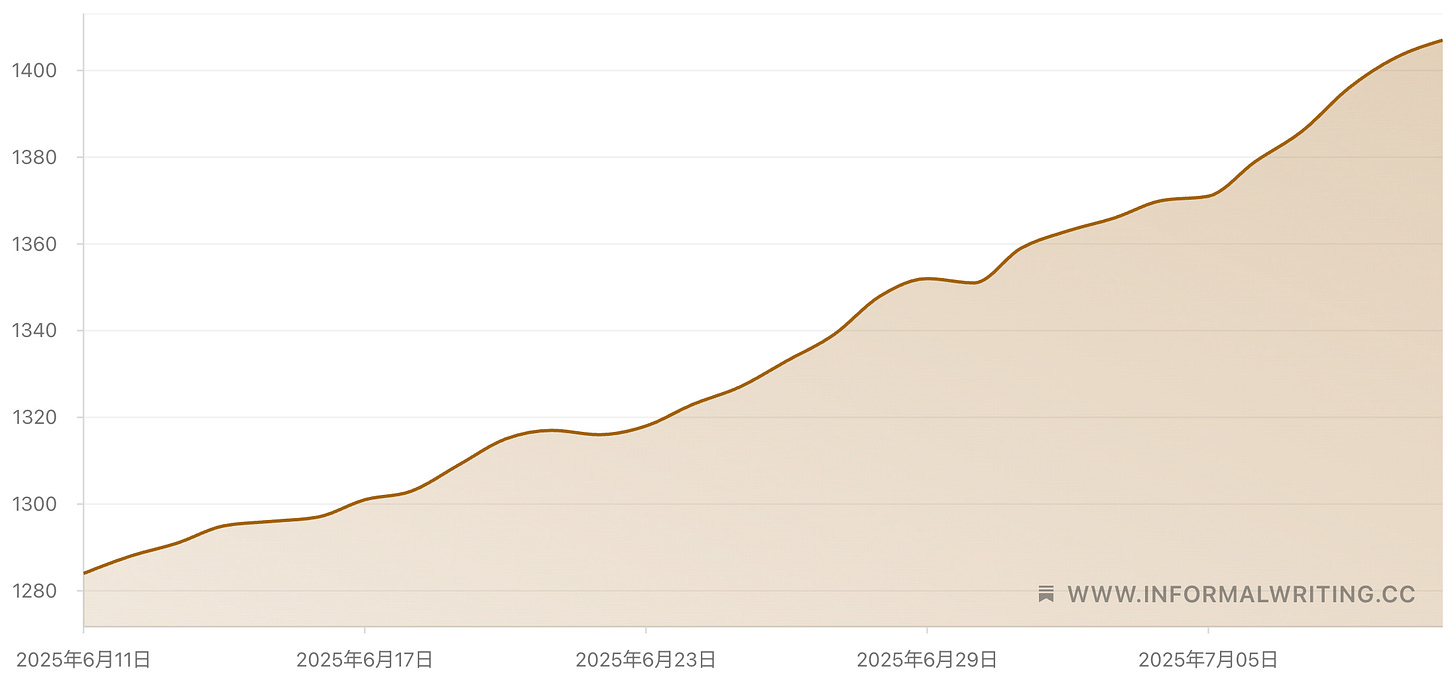

每週更新。馬上訂閱,與 1400+ 位讀者一同升級 ⬆️

❏ AI 時代的典範轉移與 UI/UX 的挑戰

使用者體驗(UX)領域都建立在一個假設之上:人們希望直接操作介面來完成事情。

現在,這個假設不正確了。

AI agent 不需要你精心設計的使用者流程。

他們不在乎你的轉換漏斗。

他們不會點擊你的新手引導流程。

如果您仍然以 2019 年的方式設計介面,那麼您正在解決錯誤的問題。4

以預訂機票為例,過往你可能需要先查詢班機時間,核對個人行事曆,搭配整體旅遊行程安排與交通路線規劃,經過各種資訊蒐集比較後,才能做出最終選擇。

在 AI 技術的美好願景下,Agent 將如同私人秘書般,自動將這些考量因素納入權衡,並做出最佳化決策,完美地代理了先前繁瑣的作業流程。

你只需向 Agent 發出一個明確的目標指令,例如:「找到並預訂下個月往返倫敦的機票,需兼顧費用與飛行時長,並將行程新增至我的行事曆中」。不必點擊訂票系統的各種按鈕,也無需瞭解 Agent 在幕後執行的所有中間步驟。

這種轉變的核心在於:使用者與軟體的互動關係發生了根本性改變。過去,您需要透過點擊、操作介面來完成任務,例如填寫表格、逐步跟隨預先設計的「使用者流程」;如今,AI Agent 讓這些精心設計的流程變得不再必要。

.

❏ 對話式使用者介面的侷限性

對話式介面有點像是一種迷因。每隔幾年,就會出現一個閃亮的新 AI 發展,然後科技界的人就會說:「就是這個了,下一個運算典範來了,我們以後只需要自然語言」

但實際上什麼都沒有改變,

我們仍然像往常一樣使用電腦,直到幾年後這個爭論又再次浮現。5

~

我們不斷告訴自己,以前的語音介面,像是 Alexa 或 Siri,之所以沒有成功,是因為底層的 AI 不夠聰明,但這只說對了一半。

核心問題從來都不是輸出功能的品質,而是輸入功能的不便:

「嘿 Google,新竹今天天氣如何?」這樣的自然語言提示,就是比直接點擊主螢幕上的天氣應用程式慢上 10 倍。

~

對話式的 UI 有哪些侷限性:

認知負荷過高:

冗餘的對話與語法:在精心設計的表單上,UI/UX 精心挑選了最精確的詞語,以最少的文字清晰地傳達預期的意義。而在對話式介面中,「多話」的特性雖然符合擬人化期望,但從可用性角度來看卻是「雜訊」,增加了使用者理解和閱讀的認知負擔 (當目標很明確,聊天只會拖慢進度)。

表達目標的困難:相較於點擊選項或滾動滑鼠,用文字表達自己的目標更加困難。

互動步驟過多:對話式介面常將互動拆解為多輪對話,導致完成任務需要更多次的互動。

缺乏可預測性與可學習性:

不一致的輸出:由於 LLM 的機率性特質,即使使用者執行相同工作流程,AI 助手的回應 (詞語選擇、詞序、句子結構甚至欄位順序) 都可能略有不同。這違反了 ”一致性與標準” 的原則。

阻礙進階使用者形成習慣:這種不一致讓使用者難以變得熟練,他們無法形成肌肉記憶,每次都可能需要重新閱讀和理解指示。想想我們最常使用的 Ctrl+C & Ctrl+V 組合鍵,介面的”一致性”讓我們對複製貼上的動作形成反射記憶。

效率低下與互動摩擦:

資料傳輸速度瓶頸:自然語言 (寫作或口語) 在傳輸資料方面速度較慢,遠不及人類形成思想的速度。點擊按鈕或使用鍵盤快捷鍵比輸入長句子更有效率 (較高的資訊傳輸壓縮比)。

潛在的載入時間:目前的 LLM 在每次互動之間需要 2-3 秒的載入時間,這在一般的表單應用中是無法接受的延遲。

輸入模式的不便:儘管語音輸入速度比打字快,但其輸入便利性卻可能不如直接點擊應用程式 icon。

可見性與可控性不足:

缺乏進度可見性:對話式介面無法讓使用者看到整個工作流程的進度,例如:還有多少欄位需要填寫 或 已完成多少。

隱藏功能與可發現性差:對話式介面難以傳達其功能與限制,使用者不知道它能做什麼 或 不能做什麼。

設計師控制權的喪失:設計師對於使用者輸入的指令和 LLM 的回應幾乎沒有控制權 (validation),這使得設計 AI 體驗比設計傳統 GUI 更具挑戰性且需要更多實驗。

對話本質的限制:

時間順序而非空間佈局:GUI 是空間性質的,允許使用者「導航」並輕鬆地返回或撤銷。而對話是時間順序性質的,使得回溯或記住之前的內容變得困難。

擬人化與非必要互動:當系統被擬人化時,人們期望它遵循禮節和客套,但這些在可用性上卻是多餘的。

~

雖然 AI 與對話式介面帶來了新的可能性,但它們並非萬能解藥。許多現有的、結構化的使用者介面 (如表單、選單、按鈕等) 在效率、精確性、可預測性和可控性方面仍然遠優於對話式介面。

.

❏ Agent 體驗 (AX): 從任務完成到任務監督

如果使用者不再控制每個步驟,那我們要構建什麼?我們建構的是駕駛艙、導航系統、讓使用者監督旅程的儀表板。這就是 Agent Experience。

使用者成為管理者而非操作者。

他們設定目標、監控進度,並 核准、拒絕或修改 Agent 的提議。

最關鍵的使用者流程不再是關於任務執行。它們關乎「介入」與「驗證」。

從 Canvas 介面的出現,到結合 LLM 的程式開發編輯器 (例:Cursor),我們可以觀察到,好的體驗需要克服的是如何優雅地將 AI 的強大融入既有的工作流程中,並做到 Human-in-the-loop (人類參與循環)。

Agent 如何回報進度?它如何尋求澄清?它如何呈現調查結果?這些都將成為核心設計問題。

.

❏ AI 介面的未來: 混合式與補充性設計

我們不會用聊天介面取代 Figma、Notion 或 Excel。這是不會發生的。

我們也不會永遠維持現狀,不斷地在這些工具和 LLM 之間來回切換。但,如果它們能互補呢?

AI 應該作為一個橫跨所有工具、隨時待命的中繼層。使用者應該能夠在任何地方透過簡單的語音提示觸發動作,而無需中斷他們目前正在使用滑鼠和鍵盤進行的任何操作。

為了讓這個未來成為現實,AI 需要在作業系統層級運作。它不應僅作為單一工具的介面,而是跨工具的介面。

純粹的對話式介面在許多情境下效率不彰且體驗不佳。因此,將 AI 的智慧巧妙地融入傳統圖形介面,形成混合式設計,才是未來的趨勢。

.

❏ 新的設計方法、模式與協作模式

想像一下,你熟悉的那些 APP 介面正在悄悄發生變化。過去那套 UI/UX 設計的黃金法則:一致性、可預測性、線性流程,如今不僅顯得力不從心,甚至可能成為 AI 發揮潛力的絆腳石。

我們正站在一個設計思維的轉捩點上。這種轉變要求我們重新思考:設計方法、協作模式,以及使用者與軟體的互動方式究竟應該是什麼樣子。

產品和工程團隊現在得學會和 AI 建立共識。

他們需要一起定義 AI 的目標與使用者接觸點,共同理解 AI 的架構、能力與限制。

設計師不再只是創造靜態原型,而是要投入持續實驗與數據驅動的過程中。

我發現,設計師現在得花更多時間學習如何調整與 AI 的「對話方式」(也就是 prompts),並掌握數據分析,才能精準模擬對話並引導 AI 的行為。這和過去依賴預設用戶流程的做法完全不同。

更大的挑戰在於,我們得拋棄那種非黑即白的設計思維。取而代之的是自主性滑塊 (Autonomy Slider)6:一種設計模式,允許個人調整賦予 AI 系統的自主決策和行動程度,通常沿著從人類導向到完全自主操作的連續或離散光譜。

傳統 UI 組件習慣處理「是/否」、「開/關」這樣的二元選擇,但 AI 的世界充滿了機率。設計師需要創造全新的 UI 元素,來有效傳達這種不確定性與情境的流動性。

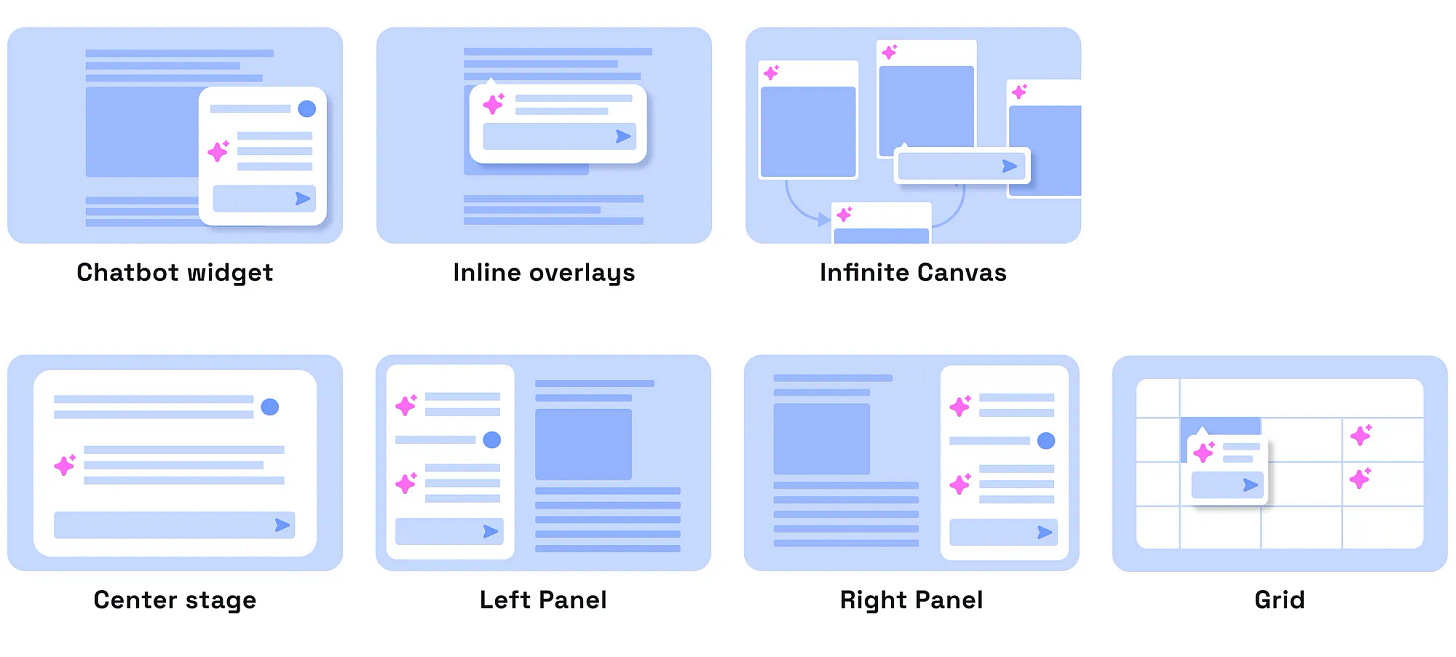

一些有趣的新設計模式正在浮現,它們將 AI 的智能深度嵌入到現有介面之中:

意圖驅動的快捷方式:AI 根據對話上下文提供個人化建議。就像電商網站上,AI 能根據你的瀏覽行為猜測購買意圖,然後適時推薦產品或引導到相關功能頁面。

聊天內元素:在對話中直接嵌入豐富的互動內容:程式碼區塊、表格、圖片、圖表。使用者可以在不中斷對話脈絡的情況下,直接操作這些結構化資訊。

協作式 AI 助手:AI 成為你的共同創作夥伴,不再只是被動回應,而是與你協作生成、設計或視覺化內容。這使互動從簡單的「一問一答」轉變為「協同創作」。

這場介面革命的核心在於重新定義「人機協作」。當 AI 足夠聰明到理解我們的意圖,又足夠謙遜到把最終選擇權留給我們時,或許才是真正的智能介面該有的樣子。

❏ 結語

2025 迎來的不僅是 AI Agent 元年,更是「智慧協作」元年。

最成功的產品,往往不是那些完全依賴 AI 或完全排斥 AI 的極端選擇,而是能夠找到平衡點的好設計,讓人類的判斷力與機器智慧互補共融,發揮最大效益。

下次有人問你:「我們是否應該用對話式介面取代現有系統?」時,不妨換個角度思考:「我們如何讓 AI 成為使用者更理想的協作夥伴?」

如果這篇文章對您有所啟發,您可以透過以下方式支援我的寫作:

請我喝杯咖啡 ☕

將其轉發給可能也會欣賞它的同伴。

留言告訴我什麼讓你印象深刻,分享你的想法,或只是打個招呼。

💡 我也提供諮詢服務。如果您想探討合作方式,請透過我的社群媒體聯絡我,或回覆此郵件。

❏ 本週好讀 🛋️

🦥 parting thoughts 🦥

七月的第一個星期一,就趕上颱風假,出刊也跟著停擺一次。連續兩個月寫好寫滿,也差不多來個休喘的 time break 了,大家應該可以諒解吧 :)

訂閱讀者來到了 1400 啦 🥳,如果你覺得這個電子報不錯,記得分享給你的朋友喔

《AI chat or not? If it’s a form, it should stay a form.》- https://uxplanet.org/ai-chat-or-not-if-its-a-form-it-should-stay-a-form-0294c59332d6

雖然什麼是 Agentic App 仍眾說紛紜,但總之就是要想辦法用上 LLM

《Chat-Based Interaction with LLMs is Suboptimal》- https://iamsweeper.com/2503-chat-based-interaction-with-llms-is-suboptimal/

《The case against conversational interfaces》- https://julian.digital/2025/03/27/the-case-against-conversational-interfaces/